Regia: Richard Kelly.

Con: Jake Gyllenhaal, Maggie Gyllenhaal, Holmes Osborne, Daveigh Chase, Drew Barrymore, Mary McDonnel, Patrick Swayze, Noah Wyle, Katharine Ross.

Produzione: Adam Fields, Nancy Juvonen, Sean McKittrick, Drew Barrymore.

Distribuzione: Moviemax.

Anno: 2001.

Durata: 113’.

Dietro il suo ordinario aspetto da adolescente, Donnie Darko nasconde una curiosità intellettuale non comune e una leggera forma di schizofrenia che si manifesta con fenomeni allucinatori ed episodi di sonnambulismo. Problemi che Donnie gestisce restandosene in disparte sul margine di quel mondo ottuso che rifugge e in cui talvolta torna con anonime e devastanti incursioni. La notte del 2 ottobre 1988 un coniglio antropomorfo di nome Frank lo attira nel sonno in un campo da golf per confidargli uno sconcertante vaticinio: il mondo, dice la grottesca creatura, finirà tra 28 giorni, 6 ore, 42 minuti e 12 secondi. Abituato a non fidarsi dei propri deliri, Donnie archivierebbe presto la profezia se non fosse per il fatto che Frank lo ha salvato da morte certa: quella stessa notte infatti un aereo, anzi il motore di un aereo che nessuno riuscirà mai a trovare, si è schiantato su casa Darko terminando la supersonica picchiata sul letto di Donnie. Che fare dunque: credere o no a Frank? Sempre più subdolo ed insinuante, il mostruoso pupazzo continuerà a tormentare il ragazzo per tutti il tempo che lo separa dalla rivelazione...

Uscito nelle sale a fine 2001, quando il pubblico americano mal sopportava di vedere aerei conficcati in case o palazzi, Donnie Darko risorge a vita nuova due anni più tardi, quando con un notevole fenomeno di proselitismo spontaneo gli adolescenti statunitensi ne fanno la propria bandiera generazionale conquistati dalle estasi vandaliche che il protagonista giustifica col motto di Graham Greene secondo cui la distruzione è parte essenziale del processo creativo. Sebbene in molti abbiano provato a etichettarlo, Donnie Darko è impermeabile alle classificazioni di genere: non è un thriller, non è un film di fantascienza e non rientra nemmeno in quel filone a maglie larghe che oltreoceano chiamano teen-movie. Pur aderendo in parte a ciascuna di queste definizioni e forse a qualcuna in più, Donnie Darko in effetti le scavalca, proponendosi infine come una sorta di spericolata indagine filosofico-scientifica. Il giovanissimo Richard Kelly, che a soli 26 anni firma uno dei più folgoranti esordi cinematografici di sempre, riesce infatti a condensare i propri interrogativi sul tempo, lo spazio, l’esistenza di Dio e degli universi paralleli, l’etica individuale e l’utilitarismo sociale in una sceneggiatura inesauribile dotata di un’architettura moderna, labirintica, solida e, almeno nelle intenzioni, geniale. Dopo le due visioni che il film (come minimo) richiede tutti i rimandi, gli indizi, gli incroci e, per riassumere, i nodi narrativi intrecciati da Kelly trovano collocazione nel mosaico di un’interpretazione coerente e comunque aperta. Quella di Donnie infatti è essenzialmente la storia di una ricerca e una ricerca, come noto, si nutre soprattutto di se stessa e quindi di ipotesi, intuizioni e tentativi sperimentali certamente più che dell’esito finale. Quale sia la consapevolezza raggiunta da Donnie sulla vetta che domina la rigogliosa vallata di Middlesex importa dunque relativamente e ad ogni buon conto non spetta a noi riferirlo: per non rovinare allo spettatore il piacere faticoso dell’indagine e per non imporre una lettura di cui non saremmo mai comunque sufficientemente sicuri. Quel che invece possiamo fare è provare a rintracciare le principali direttrici di lavoro seguite da quell’ingegnoso apprendista stregone di Kelly. Donnie Darko ad esempio condensa e sublima nel racconto cinematografico quell’ansia interiore di capire (non solo adolescenziale) che obbedisce come a un dovere morale all’esigenza di far piazza pulita del semplificazionismo fuorviante di chi vende a buon mercato panaceiche interpretazioni della realtà; ragiona sull’attualità della metafisica teocentrica provando a sostituirla con una nuova fisica incentrata sulla teoria, al momento ugualmente indimostrabile, degli universi paralleli; e scardina infine l’ordine sociale sollevando tutti coloro che spinti da un’entità forse più buffa e terrorifica del coniglio Frank (They made me do it....) finiscono per auto-esiliarsi dal mondo. Quanto allo straordinario (e tardivo) impatto che il film ha avuto sul pubblico, proviamo a cavarcela con un paragone. Donnie Darko è come un cubo di Rubik o uno di quei giochi d’intelligenza che non riesci ad abbandonare finché non hai colorato uniformemente ogni faccia del dannato parallelepipedo o finché non hai collegato in un continuum di 4 segmenti i 9 punti dello stra-maledetto quadrato immaginario; quei rompicapo insomma che una volta risolti ti diverti a sottoporre a un amico per il gusto sadico di vederlo arrancare e cadere nei tuoi stessi errori. Un gioco dunque o, se preferite, un enigma.

Come tutti gli enigmi naturalmente anche Donnie Darko racchiude una soluzione. Kelly però non la regala. Vuole che lo spettatore ci ragioni, manipoli il cubo, pasticci il foglio: che se la prenda da sé. Peccato solo che nel gusto della sfida intellettuale Donnie Darko finisca per annacquare la cognizione di un gesto volontario e sacrificale che dà allo stralunato adolescente che allaga-scuole, brucia-case e devasta-statue (peraltro orribili) la sublime dignità di un eroe romantico.

recensione di Alessandro Montanari

22 dicembre 2006

19 novembre 2006

Festeggiamo la prima candelina di Overlook con un libro

Proprio nei giorni in cui festeggiamo il primo anno di vita di Overlook on Cinema esce in libreria il primo saggio di critica cinematografica del nostro collaboratore Alvise Barbaro: doppia gioia e festeggiamenti!

"Frankenstein. Un mostro di celluloide tra horror e parodia" analizza, attraverso la figura del mostro più famoso della storia del cinema, i linguaggi di due tra i generi cinematografici più amati e (ingiustamente) sottovalutati da pubblico e critica. E racconta tra le righe e senza annoiare i mutamenti di un secolo di cinema.

"Quel tanto di tragico e pop..." come dice Giannalberto Bendazzi, prefatore del libro e docente di Storia del Cinema di animazione. Buona lettura!

Frankenstein. Un mostro di celluloide tra horror e parodia

di Alvise Barbaro

Ed. Costa e Nolan

prezzo: 17,60 euro

06 ottobre 2006

A SNAKE OF JUNE (Rokugatsu no Hebi)

Regia: Shinya Tsukamoto

Con: Asuka Kurosawa, Yuji Koutari, Shinya Tsukamoto, Tomolo Taguchi, Susume Terajima, Mansaku Fuwa, Teruko Hanahara.

Produzione: Shinya Tsukamoto

Distribuzione: Revolver

Anno: 2002

Durata: 74’

Una donna che lavora come operatrice telefonica in un centro di igiene mentale, un marito che rifugge i contatti sessuali per via di un’ossessione per l’igiene fisica e un altro uomo, un fotografo voyeur, che si insidia come un serpente tra i due coniugi dopo che la donna lo ha salvato dal suicidio.

E’ una vicenda oscura e terribilmente intricata quella che Shinya Tsukamoto pone al centro del suo ultimo film, a detta dello stesso regista “il più fortemente voluto e desiderato” della sua carriera. Tre persone, anzi tre personaggi, calati in una metropoli metallica, asettica e stordita dal ticchettio di un diluvio interminabile che annacqua il maestoso blu-notte col quale Tsukamoto ha voluto dipingere il bianco e nero originale della pellicola. A Snake of June si propone allo spettatore come un oggetto sfuggente, simbolico, sicuramente artistico. Avaro di chiavi di lettura e d’interpretazione, il film punta invece su un notevole bagaglio di sensazioni, suggestioni ed esplosioni visive. Tsukamoto in effetti organizza la trama in un vero e proprio labirinto narrativo che muta ripetutamente prospettiva caracollando dall’inizio alla fine sulla sottile linea di confine tra un realismo sofisticato e tutt’altro che lineare ed un onirismo lirico e surrealista. Lo spettatore è lasciato così senza punti cardinali, perennemente ignaro o incerto di dove si trovi: se in un sogno, in un luogo reale, in una fuga della mente, in un flasback o in un futuro o un al di là ugualmente imprecisati. Anche se per associazione di idee e un po’ come un paziente sul lettino dello psicanalista, Tsukamoto parla di dolore, colpa, incomunicabilità, libertà e repressione delle pulsioni scegliendo come collante tematico l’osservazione. Un’osservazione concentrata sul corpo, le cui forme ed espressioni spiegano e raccontano l’essere assai più che i dialoghi, spesso volutamente scarni e insignificanti. C’è un marito che non tocca e nemmeno guarda più la giovane moglie e un voyeur che fotografandola di nascosto nei suoi momenti di intimo abbandono la costringe, ricattandola, ad intraprendere un gioco perverso che ha il solo scopo di liberare voglie represse. “Fai quello che vuoi veramente” le intima il fotografo prima di scoprire negli ingrandimenti dei suoi scatti, esattamente come in Blow-up di Antonioni, un elemento fino a quel momento invisibile semplicemente perché non visto. Nelle forme irregolari del seno di Rinko il fotografo intuisce l’embrione dello stesso male, un tumore, che sta devastando anche le sue carni. Lo sguardo erotico del voyeur si trasforma allora nello sguardo clinico del medico. Nel tentativo di restituirle la vita che lei stessa gli aveva salvato, il fotografo costringe Rinko a farsi visitare. Per guarirla basterebbe un’operazione, la diagnosi è precoce, ma il marito impedisce che il seno della moglie venga mutilato. Mentre Rinko si abbandona al volere del marito, il fotografo comincia a perseguitarlo trascinando se stesso e i due coniugi in una spirale di violenza che paradossalmente condurrà ciascuno all’espiazione delle proprie colpe in una sorta di redenzione attraverso il peccato.

A snake of june, come già detto, non è un film di facile visione. Se però lo spettatore alla fine resiste alla tentazione di lasciarlo scappare verso le sue stesse peregrinazioni è certamente per il fascino estetico della messa in scena, straordinariamente ricca di primi piani, dettagli, ombre e simboli misteriosi. Lo sguardo di Tsukamoto trascende la materia narrata, la oltrepassa per ragionare sulla forma come quando Rinko riceve il primo pacco di fotografie. Gli scatti la ritraggono, istante per istante, nel compiersi di un movimento esplicitamente sensuale o viceversa erotizzato dall’intromissione della macchina fotografica. Rinko fa scorrere le fotografie una sull’altra e il movimento sembra compiersi, i fotogrammi scorrere e il cinema …compiersi. E così succede che ci si ricordi d’improvviso che il cinema non è altro che un’illusione ottica in grado di imitare la vita grazie all’accostamento di 24 fotografie in un secondo.*

* Recensione di Alessandro Montanari

21 settembre 2006

21 grammi

Regia: Alejandro Gonzalez Inarritu.

Con: Sean Penn, Benicio Del Toro, Naomi Watts, Clea Duvall, Danny Huston, Marc Musso, David Chattam.

Produzione: Alejandro Gonzalez Inarritu, Ted Hope, Robert Salerno.

Distribuzione: Bim.

Anno: 2003.

Dopo una giovinezza spesa malamente tra furtarelli, alcoolismo e qualche passaggio in prigione Jack è riuscito faticosamente a rialzarsi aggrappandosi alla parola di un Dio severo e imperscrutabile che, dopo avergli concesso la grazia della redenzione, mette nuovamente alla prova la sua fede. Con la stessa auto sulla quale ha appiccicato a mo’ di manifesto pubblicitario la scritta “Gesù ti salva” Jack ucciderà accidentalmente il marito e le due figliolette di Christina, moglie e madre modello. Per una strana traiettoria del Caso il cuore di Michael finirà nel petto di Paul, un insegnante di matematica già pronto, complice una grave malattia, al definitivo congedo dal mondo. Inaspettatamente restituito alla vita Paul fatica ad accettare la “colpa” di essere vivo ed ingaggia un investigatore privato per scoprire l’identità dello sfortunato donatore. La tragica fatalità dell’incidente che lo ha provvisoriamente strappato alla morte tuttavia lo sconvolge a tal punto da spingerlo come un meteorite impazzito verso Jack e la stessa Christina. Incatenati in un groviglio di umana disperazione i tre “dannati” sprofonderanno insieme nell’abisso della sofferenza ma qualcuno infine si risolleverà.

Approdato ad Hollywood dopo aver diretto un solo film (Amores Perros), il messicano Inarritu ha ripagato nel migliore dei modi la fiducia dell’establishment cinematografico americano che non ha esitato a mettergli a disposizione due cavalli di razza purissima come Benicio Del Toro e Sean Penn. Oltre a coinvolgere e perfino sconvolgere l’emotività del pubblico infatti 21 grams offre anche notevoli spunti formali. La struttura “a mosaico” in cui, senza rispetto dell’ordine cronologico, vengono disordinatamente dispersi i frammenti della storia agisce virtuosamente sulla riuscita complessiva dell’opera ammorbidendone i contenuti decisamente iperbolici e tenendo desta l’attenzione degli spettatori meno inclini all’esistenzialismo chiaroscurale che altrimenti rischierebbero facilmente di non reggere l’impatto con tanto travaglio interiore. Pare che l’idea di rompere la linearità temporale fosse già contemplata nella bella sceneggiatura di Guillermo Arriago il cui giudizio si eleverebbe così di più di un gradino, ma non è da escludere l’ipotesi di un’operazione di post-produzione, maturata cioè in sede di montaggio al fine di smussare l’irruenza emotiva di una trama evidentemente sovraccarica. Comunque sia lo scardinamento della cronologia si dimostra a conti fatti un intervento geniale e necessario e tanto la “diagnosi” quanto la “cura” tempestivamente somministrate al testo danno la misura della ragguardevole sensibilità cinematografica degli autori. Inarritu del resto muove con disinvoltura la macchina da presa e la precisione della messa in scena, impostata su una dominante fotografica peculiare ad ogni frammento della storia e sull’uso pressocché costante della camera a mano, rivela il solido talento di un’artista dotato di spalle abbastanza larghe per poter confutare nel tempo la strisciante sentenza di quei critici che hanno parlato di 21 grams come di un prodotto furbescamente concepito a misura di festival. Basta avere qualche nozione di base invece per comprendere le notevoli insidie che si nascondevano dietro a un film come questo e per quanto ci riguarda preferiamo inquadrare 21 grams come uno sforzo moralmente alto di comunicare col pubblico attraverso ciò che lo stesso pubblico tende a rimuovere: la sofferenza. Il regista messicano non si ritrae di fronte allo strazio ma con pudore e infinita pazienza lo aggira scovando infine il pertugio che ognuno consciamente o inconsciamente lascia nel muro di difesa eretto a protezione del proprio dolore. La macchina da presa di Inarritu si trasforma così metaforicamente nel dito che San Tommaso dovette infilare nelle piaghe del Signore per piegare la ragione all’irragionevole verità dell’immortalità dell’anima. Le piaghe degli uomini però non sono rivelatrici quanto le piaghe del figlio di Dio e così il mistero dell’anima rimane e si infittisce in quell’impercettibile peso, 21 grammi appunto, di cui il corpo si libera nell’attimo esatto del trapasso.

Recensione di Alessandro Montanari

27 luglio 2006

LE CONSEGUENZE DELL’AMORE

Regia: Paolo Sorrentino.

Con: Tony Servillo, Olivia Magnani, Raffaele Pisu, Adriano Giannini, Angela

Goodwin.

Produzione: Domenico Procacci, Nicola Giuliano, Francesca Cima, Angelo Curti.

Distribuzione: Medusa.

Durata: 100’.

Anno: 2004.

La solita camera d’albergo, il dopo-cena chino su un tavolo da poker tristissimo e truccato, una dose di eroina assunta per invariabile abitudine il mercoledì mattina di ogni settimana e una valigia da far scivolare nel ventre ingordo di una discreta banca svizzera. La vita di Titta Di Girolamo, tetro commercialista di mezz’età finito chissaccome a ripulire soldi per Cosa Nostra, scorre come soluzione fisiologica in una flebo: goccia a goccia, regolare, senza emozioni né sussulti. Tra una sigaretta e l’altra, dietro i vetri della grande e pulitssima hall, Titta osserva il movimento di un mondo per cui prova sempre minore interesse. L’indifferenza è il biglietto da visita che dispensa a chiunque osi oltrepassare il confine impalpabile di quel reciproco ignorarsi che i sociologi definiscono con buona resa “disattenzione civile”. Tuttavia, anche se il futuro sembra già scritto e segnato, qualcosa nella vita di Titta deve ancora accadere grazie alla candida ostinazione di una giovane cameriera. Ma le conseguenze dell’amore purtroppo non saranno trascurabili.

Con: Tony Servillo, Olivia Magnani, Raffaele Pisu, Adriano Giannini, Angela

Goodwin.

Produzione: Domenico Procacci, Nicola Giuliano, Francesca Cima, Angelo Curti.

Distribuzione: Medusa.

Durata: 100’.

Anno: 2004.

La solita camera d’albergo, il dopo-cena chino su un tavolo da poker tristissimo e truccato, una dose di eroina assunta per invariabile abitudine il mercoledì mattina di ogni settimana e una valigia da far scivolare nel ventre ingordo di una discreta banca svizzera. La vita di Titta Di Girolamo, tetro commercialista di mezz’età finito chissaccome a ripulire soldi per Cosa Nostra, scorre come soluzione fisiologica in una flebo: goccia a goccia, regolare, senza emozioni né sussulti. Tra una sigaretta e l’altra, dietro i vetri della grande e pulitssima hall, Titta osserva il movimento di un mondo per cui prova sempre minore interesse. L’indifferenza è il biglietto da visita che dispensa a chiunque osi oltrepassare il confine impalpabile di quel reciproco ignorarsi che i sociologi definiscono con buona resa “disattenzione civile”. Tuttavia, anche se il futuro sembra già scritto e segnato, qualcosa nella vita di Titta deve ancora accadere grazie alla candida ostinazione di una giovane cameriera. Ma le conseguenze dell’amore purtroppo non saranno trascurabili.

Dopo il promettente esordio de L’uomo in più (2001), con Le conseguenze dell’amore Paolo Sorrentino conferma di possedere eccellenti doti affabulatorie abbinate ad una spiccata propensione per il mezzo cinematografico. Nato e cresciuto come sceneggiatore, il regista napoletano costruisce nella pagina scritta le migliori premesse per il successivo lavoro di messinscena che a quel punto potrebbe anche limitare ad un mero esercizio illustrativo. L’architettura narrativa de Le conseguenze dell’amore infatti racchiude un raffinatissimo

congegno ad orologeria perfettamente tarato, nell’uso calibrato di ellissi, rimandi, ribaltamenti di prospettiva e rivelazioni, sui tempi inconsci della curiosità dello spettatore. Capita di rado che una sceneggiatura di tale valore tecnico non si accompagni a direzioni e interpretazioni dello stesso tenore. La regola, non scritta e indimostrabile, sottende un circolo virtuoso che solo la

mano demiurgica dello sceneggiatore è in grado di innescare: un grande copione stimola performance memorabili, e a volte anche irripetibili (notizie del Brian Singer de I soliti sospetti?), sia davanti che dietro la macchina da presa. Sotto lo sguardo fluido e sempre mobile di Sorrentino, Tony Servillo descrive con tratti misurati ed essenziali il cupo isolamento di “un uomo all’ancora”, improvvisamente risucchiato infine nel vortice delle stesse emozioni cui aveva consapevolmente abdicato. Di formazione eminentemente teatrale, Servillo trasferisce nei lunghi silenzi di Titta una miscela esplosiva di metodo e istinto che ricorda lo stile violento e fragile del grande Gian Maria Volontè. E’ il palco, con il suo corollario di prove, confronto diretto col pubblico, prestazioni lunghe e senza interruzioni, a mettere nella valigia dell’attore quella comprensione profonda del personaggio per cui si potrebbe risultare un Cyrano del tutto credibile anche senza l’immancabile nasone posticcio. Titta è un uomo che ha rinunciato alle parole, e con esse alla vita, e nello sguardo ha uno scudo invulnerabile. L’abilità di Servillo sta nel crepare a poco a poco la maschera ch’egli stesso ha pazientemente modellato servendosi di esitazioni, contrazioni e tremori più che di veri e propri gesti. Dopo aver scolpito nel ghiaccio il proprio David-desolato, Servillo ha poi la forza di scioglierlo lentamente sul fuoco della ritrovata emozione, sollevandolo per un attimo dal tormento perpetuo dell’immobilità cui Titta, anche nella morte, sembra condannato dal Fato. Tra i tanti meriti di Sorrentino annotiamo anche l’uso efficace e fascinoso della voce-off. Tra i pochi ad aver metabolizzato la lezione truffautiana, Sorrentino ha dato al pensiero amplificato di Titta parole e considerazioni che legittimano ampiamente l’interruzione del naturale fluire della narrazione. Lo ammettiamo: presi dall’entusiasmo del talent-scout stiamo forse esagerando ma è da L’uomo in più che ci tenevamo l’urlo in gola. Perchè Sorrentino ha quella qualità difficilmente descrivibile che, per stare allo sport celebrato nel suo film d’esordio, fa dire di un calciatore che “vede la porta”. E’ una cosa che non si insegna, un sesto senso: un seme che cade solo in pochi terreni. E che in ancor meno germoglia.*

congegno ad orologeria perfettamente tarato, nell’uso calibrato di ellissi, rimandi, ribaltamenti di prospettiva e rivelazioni, sui tempi inconsci della curiosità dello spettatore. Capita di rado che una sceneggiatura di tale valore tecnico non si accompagni a direzioni e interpretazioni dello stesso tenore. La regola, non scritta e indimostrabile, sottende un circolo virtuoso che solo la

mano demiurgica dello sceneggiatore è in grado di innescare: un grande copione stimola performance memorabili, e a volte anche irripetibili (notizie del Brian Singer de I soliti sospetti?), sia davanti che dietro la macchina da presa. Sotto lo sguardo fluido e sempre mobile di Sorrentino, Tony Servillo descrive con tratti misurati ed essenziali il cupo isolamento di “un uomo all’ancora”, improvvisamente risucchiato infine nel vortice delle stesse emozioni cui aveva consapevolmente abdicato. Di formazione eminentemente teatrale, Servillo trasferisce nei lunghi silenzi di Titta una miscela esplosiva di metodo e istinto che ricorda lo stile violento e fragile del grande Gian Maria Volontè. E’ il palco, con il suo corollario di prove, confronto diretto col pubblico, prestazioni lunghe e senza interruzioni, a mettere nella valigia dell’attore quella comprensione profonda del personaggio per cui si potrebbe risultare un Cyrano del tutto credibile anche senza l’immancabile nasone posticcio. Titta è un uomo che ha rinunciato alle parole, e con esse alla vita, e nello sguardo ha uno scudo invulnerabile. L’abilità di Servillo sta nel crepare a poco a poco la maschera ch’egli stesso ha pazientemente modellato servendosi di esitazioni, contrazioni e tremori più che di veri e propri gesti. Dopo aver scolpito nel ghiaccio il proprio David-desolato, Servillo ha poi la forza di scioglierlo lentamente sul fuoco della ritrovata emozione, sollevandolo per un attimo dal tormento perpetuo dell’immobilità cui Titta, anche nella morte, sembra condannato dal Fato. Tra i tanti meriti di Sorrentino annotiamo anche l’uso efficace e fascinoso della voce-off. Tra i pochi ad aver metabolizzato la lezione truffautiana, Sorrentino ha dato al pensiero amplificato di Titta parole e considerazioni che legittimano ampiamente l’interruzione del naturale fluire della narrazione. Lo ammettiamo: presi dall’entusiasmo del talent-scout stiamo forse esagerando ma è da L’uomo in più che ci tenevamo l’urlo in gola. Perchè Sorrentino ha quella qualità difficilmente descrivibile che, per stare allo sport celebrato nel suo film d’esordio, fa dire di un calciatore che “vede la porta”. E’ una cosa che non si insegna, un sesto senso: un seme che cade solo in pochi terreni. E che in ancor meno germoglia.*

* Recensione di Alessandro Montanari

07 luglio 2006

GANGS OF NEW YORK

Regia: Martin Scorsese.

Regia: Martin Scorsese.Con: Daniel Day-Lewis, Leonardo Di Caprio, Cameron Diaz, Liam Neeson, Hanry

Thomas, John C. Reilly, Jim Broadbent.

Produzione: Miramax.

Distribuzione: 20th Century Fox.

Anno: 2002.

Durata: 168’.

Ineguagliabile indagatore della vita di strada e dei codici comportamentali delle sub-culture urbane, Martin Scorsese è convinto da sempre che l’America, come recita il trailer che ha accompagnato l’uscita del suo film in Italia, sia nata nelle strade. Inevitabile perciò che le cronache di Herbert Ashbury sulle battaglie del 1860 per il controllo dei quartieri newyorchesi e sulle sommosse popolari contro la leva per la Guerra Civile finissero per accendere il suo delirante talento visivo, sempre più febbrile e crepuscolare. Ecco così Gangs of New York, genesi sanguinosa e vagamente shakespeariana dell’America di oggi.

Gangs of New York è un film dall’impatto violento e frontale, “un’opera al nero” che stordisce per la selvaggia rudezza di cui è intrisa e che tuttavia costringe a riflettere e ad interrogarsi se davvero si è intenzionati a districare, uno dopo l’altro, i numerosissimi fili che Scorsese avvolge sul proprio titanico rocchetto. Due di questi fili hanno nomi ed identità precise: si chiamano Amsterdam (Leonardo Di Caprio) e Bill Poe, meglio conosciuto come il Macellaio (Daniel Day-Lewis). Sono i capi delle bande degli Irlandesi e dei Nativi, orde tribali che si affrontano in scontri di epica ferocia da inserire però nel contesto generalizzato di una colossale lotta per la sopravvivenza che non contempla altro metodo all’infuori della più barbarica violenza. Scorsese non è conciliante, né assolutamente interessato a costruire parabole didascaliche od edificanti. Il suo marchio di fabbrica in senso filosofico e formale è, come si sa, l’iperbole. L’eccesso. Nella Genesi scorsesiana, in cui non mancano suggestioni di carattere biblico, a regnare è solo il Caos, un Caos primordiale. A Five Points, crocevia dove si ingarbugliano cinque strade, tutto si mescola in un magma incandescente di etnie e classi sociali, di sacro e profano, di pietà e vendetta, di ragione e assurdità, di norme scritte buone solo per i salotti e di legge del più forte consuetudinariamente applicata nelle strade. Bene e Male non esistono, o meglio, non esistono ancora. Sono in via di definizione e a stabilirne i confini sarà il vincitore, ovvero colui che sopravviverà alla mattanza finale descritta mirabilmente da Scorsese come il “Big Bang sociale” che darà origine all’America. Sembra infatti condivisibile, perlomeno a noi europei (meno evidentemente agli americani che non hanno amato il film), l’idea che Gangs of New York sia una specie di vetrino contenente i germi patogeni sviluppatisi nell’America attuale, un crogiolo di razze e di contraddizioni dove convivono il moralismo bigotto e la lascivia nichilista, l’individualismo spinto e la democrazia, il salutismo vegetariano e la pena di morte, il mito secondo cui anche il più svantaggiato può farsi strada e l’assistenza sanitaria negata ai non assicurati. L’America che ha in mente Scorsese, per sua formazione incline ad interpretare la vita secondo la cattolica accezione della “Valle di lacrime”, non è tuttavia né il Bene né il Male. E’ solo l’Ordine, l’ordine imperfetto che si è dato l’uomo per gestire il Caos pre-sociale. Figura esemplare in questo senso è il Macellaio, Mangiafuoco implacabile e volitivo ma in parte anche “giusto” e soprattutto organizzatore di un primo, seppur terroristico, modello di convivenza. Strabiliante la maestria interpretativa del redivivo Daniel Day-Lewis, capace di detonare ogni pulsione primitiva in due occhiacci ghignanti e perennemente ebbri di sangue, follia e animalesco istinto di sopravvivenza. Meno incisivi invece Di Caprio e soprattutto la Diaz, poco aiutata forse dall’unico personaggio debole di una sceneggiatura che aspira con discreto successo all’onnicomprensione dei romanzi dostoevskiani e tolstoiani. Come dicevamo Scorsese non è uomo conciliante e questa sua fermezza intellettuale si trasferisce intatta sullo schermo attraverso la grammatica spietata di una messa in scena che non arretra di fronte a nulla: dita che squartano, coltelli che smembrano, mazze che sfondano, folle che linciano e spettatori che plaudono all’impiccagione di 4 condannati estratti a sorte dall’urna dei miserrimi. E’ forse per via di questa crudele ed innocente poetica visiva che l’orrore opprimente accumulato in tutto il film si scioglie poi in un finale da brividi nel quale, sullo sfondo di due lapidi e su una terra resa fertile dal sangue di colpe ormai cancellate, sorge la ruvida New York simbolo dell’orgoglio (ferito) americano. E’ di Martin Scorsese, dopo il metafisico astrattismo del Kubrick di 2001: Odissea nello spazio, la seconda cine-epopea d’autore sul genere umano. Sì, genere umano, perchè, vi piaccia o no, l’America, versione moderna della biblica Babilonia, è necessariamente “la parte per il tutto”.*

* recensione di Alessandro Montanari

13 aprile 2006

il cinema italiano ha poca memoria, parola di Claudia

Claudia Cardinale è atterrata il 29 marzo a Busto Arsizio (è proprio il caso di dirlo, visto che l’aeroporto di Malpensa dista solo pochi chilometri) per un omaggio all’amico e maestro Luchino Visconti, di cui al festival del cinema della cittadina si è ricordato il centenario della nascita con la proiezione del rarissimo Vaghe stelle dell’orsa, restaurato per l’occasione dal Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma.

I giornalisti aspettano numerosi nella hall del golf club di Solbiate Olona, mentre io ho il cuore in gola, perché me la ricordo bellissima in un film che ho amato molto: C’era una volta il West di Sergio Leone,”un film ricordato da tutti i giovani” mi dirà lei alla fine dell’intervista.

Di Visconti dice: “Ho un ricordo meraviglioso e pieno d’affetto, ma sul set era una belva”. Ci racconta poi, con dovizia di particolari e aneddoti, del rigore e del perfezionismo del maestro e di quanto sia stato importante il suo insegnamento per lei e per tutti gli altri attori che hanno avuto la fortuna di lavorare con lui.

L’attrice si lascia andare ai ricordi: menziona I soliti ignoti, suo primo film (“io, piccina tra dei giganti”). Con nostalgia rievoca il cinema italiano di un tempo, quello degli anni ’60, “una grande stagione, piena di professionalità e di rigore, ma anche di passione. Si lavorava con grande gioia, era come stare in una famiglia. Mentre oggi il cinema è diventato solo un business, e questo mi da fastidio”. E vede la causa di questo cambiamento nei produttori, “che in Italia non rischiano più per un progetto ambizioso senza la sicurezza di un ritorno economico”. Concordo, e allora arrischio a chiedere se sia forse questa la causa che spinge gran parte degli artisti italiani a “fuggire” all’estero. “In Francia [dove vive] c’è più rispetto per l’arte e per l’artista, c’è una cultura del cinema diversa”, dice la Cardinale, con lieve tono polemico. Le sue parole mi fanno allora venire in mente quello che ieri, sempre qui a Busto Arsizio, alla proiezione di La Roma di Rossellini, in occasione dell’omaggio al maestro, ha detto Renzo Rossellini, figlio del padre del Neorealismo: “Il cinema in Italia è considerato come un giornale: il giorno dopo diventa vecchio”. È forse per questo che, in occasione del centenario della nascita di due tra i più grandi autori del cinema italiano, si organizzano rassegne e manifestazioni in tutto il mondo, mentre in Italia, patria di entrambi, si fatica a trovarle? “Purtroppo – dice con rammarico l’attrice- il cinema italiano ha poca memoria”. E quando insinuo che, forse, questa perdita di memoria, ed il conseguente impoverimento del cinema italiano, è dovuta anche alla fuga dei nostri talenti all’estero, mi frena dicendo: “Mi arrivano proposte per nuovi film da tutto il mondo, ma non dall’Italia”. “Ma –si affretta ad aggiungere l’attrice- queste manifestazioni, i festival come quello di Busto Arsizio, che aumentano sempre di più, sono l’occasione giusta per avvicinare il pubblico, soprattutto quello più giovane, molto sensibile e ricettivo, ad un cinema di qualità, che è parte della nostra storia e che non deve essere dimenticato”. Ed è per questo motivo, suggerisce Franco Mariotti, collaboratore del direttore artistico del BAFF, Vittorio Giacci, che si deve promuovere la distribuzione dei film del passato, che oggi sono praticamente introvabili.

Ma allora, se guardiamo solo al passato, non c’è più speranza per il nuovo cinema italiano? “Forse qualcosa negli ultimi anni si sta muovendo”, dice l’attrice con ottimismo. “Forse bisogna ripartire dalle scuole della tradizione italiana?”, suggerisco. Claudia Cardinale sfugge alla domanda rievocando il prestigio della scuola italiana del passato, dell’internazionalità del suo respiro. La interrompo, allora, azzardando che forse, senza più grandi maestri, non ci possono più essere grandi scuole. Risponde con un sorriso: “Mi ha capito”.*

*tratto da Alvise Barbaro, Divina Claudia, La Padania, 29-3-06.

28 marzo 2006

Il festival del cinema di Busto Arsizio

Si è aperta sabato 25 la quarta edizione del Busto Arsizio Film Festival, un evento ancora poco noto, ma che in poco tempo ha assunto un carattere internazionale, se si considera che quest'anno sono presenti tra gli ospiti Vittorio Storaro (che ha inaugurato la sua mostra "Scrivere con la Luce"), Claudia Cardinale e i giurati (tutti premi Oscar) Luis Bacalov, Carlo Rambaldi, Osvaldo Desideri, Gabriella Cristiani e Gianni Quaranta.

La manifestazione, che si distingue per la lodevole scelta artistica di puntare sul cinema di qualità rigorosamente made in Italy, continuerà per tutta la settimana, oltre che nelle sale dove si svolgono le proiezioni, presso lo Spazio Festival di piazza S. Giovanni, dove ogni giorno si svolgono incontri con gli ospiti, la Fondazione Bandera, dove si trova la mostra di Storaro, e il locale "Il Melograno", sede del dopofestival.

Vedere il sito per il programma in dettaglio

02 marzo 2006

la parodia (III): i procedimenti

Veniamo adesso all’analisi di quei procedimenti specifici che consentono la trasformazione di un testo in un ipertesto e che rendono possibile ogni altra relazione tra parodia e testi originali, amplificando l’elemento comico. Partendo dall’analisi di Harries, ho potuto evidenziare cinque procedimenti principali: la reiterazione, la decostruzione-inversione, la letteralizzazione, l’inclusione di un elemento estraneo e l’esagerazione.

La reiterazione di elementi facilmente riconoscibili serve ad evidenziare e rafforzare le similitudini della parodia con il testo di riferimento. Abbiamo già detto che all’interno di un testo parodistico abbiamo la compresenza di elementi di similitudine e di incongruenza, e che entrambi sono essenziali per creare un divertente conflitto. L’iconografia di un film di genere è un elemento spesso soggetto a reiterazione: nel Frankenstein junior un’attenta ricreazione filologica delle ambientazioni, delle musiche, della fotografia in bianco e nero e dello stile cinematografico degli horror anni ’30 crea un forte contrasto con le situazioni comiche che si verificano, rendendo ancora più esilarante il risultato.

In definitiva, la reiterazione è una forma di citazionismo, di cui parlavamo prima a proposito dell’intertestualità. Ed essa si ottiene attraverso quegli stessi procedimenti: l’impiego degli stessi attori, della stessa iconografia o dello stesso stile.

La decostruzione-inversione è un procedimento che si basa sul recupero di elementi o situazioni facilmente riconoscibili e sulla loro decostruzione e modifica, in modo da creare incongruenze nelle aspettative del pubblico. Si pensi alla scena della bambina che gioca col mostro in Frankenstein junior: conoscendo il testo di origine, immaginiamo la fine tragica della piccola indifesa. Il nostro timore è poi rafforzato dallo sguardo malizioso del mostro poco prima della dissolvenza in nero. Ma la sequenza successiva muta bruscamente il testo e lascia lo spettatore stupefatto (e divertito), quando vede la ragazzina ordinare al mostro di giocare con lei all’altalena. Un altro esempio interessante di decostruzione, questa volta non narrativa ma stilistica, è riscontrabile in Top secret!, in cui, in una scena in un comando nazista, è brillantemente parodiato l’effetto di profondità di campo alla “Orson Wells”: sul fondo dell’inquadratura due ufficiali stanno conversando, mentre un telefono, all’apparenza ingigantito dalla sua vicinanza all’obbiettivo della mdp, crea l’illusione di una stanza molto profonda. Improvvisamente il telefono squilla e uno degli ufficiali si avvicina per rispondere. Solo ora lo spettatore si rende conto che in realtà la stanza è molto piccola, gli ufficiali non sono tanto distanti ed è il telefono ad avere proporzioni esagerate. Altri esempi tipici di questo procedimento sono l’utilizzo di autori uomini per parti chiaramente femminili, l’intrusione di personaggi noti in ruoli del tutto secondari e l’uso inappropriato di elementi iconografici canonizzati, come ad esempio il candelabro per fare luce nei corridoi bui, all’interno dell’iconografia horror, che però in Frankenstein junior viene adoperato spento.

Il terzo procedimento che analizziamo è la litteralizzazione, la creazione, cioè, dell’elemento parodistico attraverso la manipolazione della lingua, con giochi di parole, storpiature di nomi e suoni o con il loro uso improprio. Esempi classici sono i nomi storpiati del film Balle spaziali (Spaceballs, 1987, Mel Brooks), dove Darth Vader diventa Dark Helmet, Yoda diventa Yogurt e Jabba the Hut Pizza the Hut. Oppure la Nancy di Riposseduta, che, chiamandosi Regan in L’esorcista, genera un buffo richiamo a Nancy Regan attraverso l’associazione dei due nomi. L’uso improprio della lingua è riscontrabile in L’aereo più pazzo del mondo (Airplane!, 1980, Jim Abrahams, David e Jerry Zucker), dove un biglietto fumatori (smoking ticket, letteralmente biglietto che fuma) è rappresentato come un biglietto che emette materialmente del fumo. I giochi di parole li troviamo in abbondanza nel nostro Frankenstein junior, dove un cervello abnorme diventa il cervello del signor A. B. Norme.

L’inclusione di elementi estranei serve a rafforzare le incongruenze con il testo di origine, così da mantenere vivo quel contrasto tra similitudini e differenze di cui si parlava prima. La sua presenza in un contesto iconografico facilmente riconoscibile genera ilarità: si pensi al furgoncino dei gelati o al passaggio a livello in mezzo alla vuota prateria del west presenti in Mezzogiorno e mezzo di fuoco. Spesso le parodie filmiche inseriscono scene estranee al testo originale e appartenenti ad altri testi facilmente riconoscibili. È il caso di Top Secret!, nel quale una sequenza cita, decontestualizzandolo, il film Laguna Blu (Blue lagoon, 1980, Randal Kleiser).

Come ultimo procedimento analizziamo l’esagerazione, che estende gli elementi convenzionali presenti in un film oltre il loro limite ragionevole. Nel Frankenstein junior ne è esempio la recitazione di Wilder, sempre sopra le righe, come nella sequenza della lezione universitaria o quando pronuncia un panegirico sulla vita, apprestandosi ad ultimare l’esperimento. E ancora, il nitrito di cavalli che sempre accompagna il nome di Frau Blucher è l’esagerazione di un cliché dei vecchi film horror, che diventa comico solo perché iterato per tutto il film, in ogni luogo e momento.*

La reiterazione di elementi facilmente riconoscibili serve ad evidenziare e rafforzare le similitudini della parodia con il testo di riferimento. Abbiamo già detto che all’interno di un testo parodistico abbiamo la compresenza di elementi di similitudine e di incongruenza, e che entrambi sono essenziali per creare un divertente conflitto. L’iconografia di un film di genere è un elemento spesso soggetto a reiterazione: nel Frankenstein junior un’attenta ricreazione filologica delle ambientazioni, delle musiche, della fotografia in bianco e nero e dello stile cinematografico degli horror anni ’30 crea un forte contrasto con le situazioni comiche che si verificano, rendendo ancora più esilarante il risultato.

In definitiva, la reiterazione è una forma di citazionismo, di cui parlavamo prima a proposito dell’intertestualità. Ed essa si ottiene attraverso quegli stessi procedimenti: l’impiego degli stessi attori, della stessa iconografia o dello stesso stile.

La decostruzione-inversione è un procedimento che si basa sul recupero di elementi o situazioni facilmente riconoscibili e sulla loro decostruzione e modifica, in modo da creare incongruenze nelle aspettative del pubblico. Si pensi alla scena della bambina che gioca col mostro in Frankenstein junior: conoscendo il testo di origine, immaginiamo la fine tragica della piccola indifesa. Il nostro timore è poi rafforzato dallo sguardo malizioso del mostro poco prima della dissolvenza in nero. Ma la sequenza successiva muta bruscamente il testo e lascia lo spettatore stupefatto (e divertito), quando vede la ragazzina ordinare al mostro di giocare con lei all’altalena. Un altro esempio interessante di decostruzione, questa volta non narrativa ma stilistica, è riscontrabile in Top secret!, in cui, in una scena in un comando nazista, è brillantemente parodiato l’effetto di profondità di campo alla “Orson Wells”: sul fondo dell’inquadratura due ufficiali stanno conversando, mentre un telefono, all’apparenza ingigantito dalla sua vicinanza all’obbiettivo della mdp, crea l’illusione di una stanza molto profonda. Improvvisamente il telefono squilla e uno degli ufficiali si avvicina per rispondere. Solo ora lo spettatore si rende conto che in realtà la stanza è molto piccola, gli ufficiali non sono tanto distanti ed è il telefono ad avere proporzioni esagerate. Altri esempi tipici di questo procedimento sono l’utilizzo di autori uomini per parti chiaramente femminili, l’intrusione di personaggi noti in ruoli del tutto secondari e l’uso inappropriato di elementi iconografici canonizzati, come ad esempio il candelabro per fare luce nei corridoi bui, all’interno dell’iconografia horror, che però in Frankenstein junior viene adoperato spento.

Il terzo procedimento che analizziamo è la litteralizzazione, la creazione, cioè, dell’elemento parodistico attraverso la manipolazione della lingua, con giochi di parole, storpiature di nomi e suoni o con il loro uso improprio. Esempi classici sono i nomi storpiati del film Balle spaziali (Spaceballs, 1987, Mel Brooks), dove Darth Vader diventa Dark Helmet, Yoda diventa Yogurt e Jabba the Hut Pizza the Hut. Oppure la Nancy di Riposseduta, che, chiamandosi Regan in L’esorcista, genera un buffo richiamo a Nancy Regan attraverso l’associazione dei due nomi. L’uso improprio della lingua è riscontrabile in L’aereo più pazzo del mondo (Airplane!, 1980, Jim Abrahams, David e Jerry Zucker), dove un biglietto fumatori (smoking ticket, letteralmente biglietto che fuma) è rappresentato come un biglietto che emette materialmente del fumo. I giochi di parole li troviamo in abbondanza nel nostro Frankenstein junior, dove un cervello abnorme diventa il cervello del signor A. B. Norme.

L’inclusione di elementi estranei serve a rafforzare le incongruenze con il testo di origine, così da mantenere vivo quel contrasto tra similitudini e differenze di cui si parlava prima. La sua presenza in un contesto iconografico facilmente riconoscibile genera ilarità: si pensi al furgoncino dei gelati o al passaggio a livello in mezzo alla vuota prateria del west presenti in Mezzogiorno e mezzo di fuoco. Spesso le parodie filmiche inseriscono scene estranee al testo originale e appartenenti ad altri testi facilmente riconoscibili. È il caso di Top Secret!, nel quale una sequenza cita, decontestualizzandolo, il film Laguna Blu (Blue lagoon, 1980, Randal Kleiser).

Come ultimo procedimento analizziamo l’esagerazione, che estende gli elementi convenzionali presenti in un film oltre il loro limite ragionevole. Nel Frankenstein junior ne è esempio la recitazione di Wilder, sempre sopra le righe, come nella sequenza della lezione universitaria o quando pronuncia un panegirico sulla vita, apprestandosi ad ultimare l’esperimento. E ancora, il nitrito di cavalli che sempre accompagna il nome di Frau Blucher è l’esagerazione di un cliché dei vecchi film horror, che diventa comico solo perché iterato per tutto il film, in ogni luogo e momento.*

*da Alvise Barbaro, Frankenstein. Dall'horror alla parodia, Tesi di Laurea, Università degli Studi di Milano, 2004.

13 febbraio 2006

La parodia (II): evoluzione di un linguaggio (nonchè abecedario per gli amanti del genere)

Analizziamo ora i principali mutamenti che la parodia filmica ha subito in un secolo di cinema.

Alla base del processo parodistico del cinema delle origini c’è già una forte componente d’imitazione e di autoreferenzialità: il film del 1900 di Porter Uncle Josh at the moving picture show mostra il protagonista al cinematografo entrare dentro il film e divenire parte di esso. Negli anni ’20 troviamo i primi titoli di film chiaramente parodistici, come The frozen north (1922) di Buster Keaton, che ironizza sui primi cliché dei film sul selvaggio west, The Three must-get-theres (1922) di Max Linder, parodia del film The three musketeers, interpretato l’anno precedente da Douglas Fairbanks, o Sherlock jr. (1924), sempre di Keaton, principale autore (e interprete) di parodie negli anni del muto.

Durante gli anni ’30 è interessante notare l’adozione del linguaggio parodistico anche da parte del cinema d’animazione: il materiale cinematografico parodiabile e la sua iconografia canonizzata iniziavano a fornire diversi spunti per un trattamento canzonatorio, e la Warner Bros. in particolare seppe sfruttare questa nuova strada con divertenti cartoons che ironizzavano principalmente su famosi personaggi della Walt Disney: Foxy era la parodia di Mickey Mouse, Honey di Minnie e Brunno di Pluto. Successivamente i cartoons della Warner abbandonarono questi personaggi, ma mantennero comunque elementi parodistici riconoscibili, come l’auto-referenzialità cinematografica, della quale il disegnatore Chuck Jones fu il principale promotore.

Gli anni ’40 registrano un massiccio aumento delle pellicole parodistiche, che iniziano ad essere considerate come una categoria autonoma. Questo grazie ai film dei fratelli Marx, come Io e…la vacca (Go west, 1940), di Bob Hope, come The palaface (1948) e soprattutto della coppia comica Abbott & Costello (in italiano Gianni & Pinotto), di cui non possiamo non citare Il cervello di Frankenstein, prima parodia sul mostro, e più in generale sui mostri Universal. Di questo film in particolare, è interessante notare l’accentuazione dell’elemento parodistico data dall’interpretazione degli attori originali nelle parti dei mostri (Bela Lugosi interpreta Dracula, Lon Chaney jr l’uomo lupo e Glenn Strange Frankenstein [Glenn Strange sostituì Karloff negli ultimi film della saga]), così da creare una forte auto-referenzialità.

Sempre considerata un genere di second’ordine, la parodia verrà nobilitata negli anni ’70 da una nuova generazione di autori, come Woody Allen (Play it again Sam[Provaci ancora Sam], autore, 1972; Zelig[id], 1983) e Mel Brooks, di cui non possiamo non citare dei capolavori del genere quali Blazing Saddles (Mezzogiorno e mezzo di fuoco, 1974), Young Frankenstein (Frankenstein Junior, 1974) Silent Movie (L’ultima follia di Mel Brooks, 1976).

Essi si approprieranno del processo parodistico per farne uno strumento di analisi critica e approfondita dei linguaggi cinematografici, inserendosi in un più ampio disegno di revisione nostalgica e filologica del cinema hollywoodiano, avviato in quegli anni da tutta l’industria cinematografica.* (segue...)

* tratto da Alvise Barbaro, Frankenstein. Dall'horror alla parodia, Tesi di Laurea, Università degli Studi, Milano, 2004.

19 gennaio 2006

La parodia (I): non semlice comicità

Parlando di parodia, oggi, viene spontaneo pensare ad un film comico che basa il suo aspetto umoristico sull’inserimento di gag e battute all’interno di un contesto storico o iconografico a noi già noto. In realtà, il processo di creazione di una parodia è ben più complesso e implica un ampio bagaglio di conoscenze ed esperienza: parlando di parodia non ci riferiamo semplicemente al genere comico o ad un tipo di umorismo particolare, bensì ad un testo, o meglio ad un ipertesto, frutto di un accurato lavoro di riscrittura, di cui Gerard Genette parla nel suo studio sulla transtestualità.

Aimeri e Frasca ricordano che “La parodia acquista un’importanza fondamentale non solo per quanto riguarda il risultato fine a se stesso ed il suo possibile successo al botteghino, ma anche (e soprattutto) perché nei confronti del pubblico, per ambire alla comprensione e al successo del prodotto, si deve necessariamente porre in qualità di “studio filologico” del genere che intende rappresentare, sfruttando il repertorio di conoscenze delle regole di funzionamento di un genere che ogni singolo spettatore possiede in virtù di una lunga esperienza di visione”.

Dan Harries specifica che non si tratta di un semplice genere, né tantomeno di un anti-genere (o meta-genere), bensì di un “processo discorsivo”, un particolare approccio metodico ad un testo, che ha il compito di ricontestualizzarlo attraverso una decostruzione ironica dei suoi canoni. È un “discorso intertestuale”, cioè caratterizzato da un dialogo tra diversi testi, dove l’elemento ironico diventa centrale, al fine di distinguere la parodia dalle altre forme di intertestualità. Michail Bachtin afferma che il dialogismo all’interno di una forma narrativa genera inevitabilmente una stratificazione linguistica, un plurilinguismo ricco di contrasti, che è alla base dell’elemento umoristico. L’ironia, inoltre, secondo Harries è generata non dalle incongruenze tra la parodia e la sua fonte, né dalle loro similitudini, bensì dal contrasto generato dalla compresenza di questi due aspetti in un unico testo.

La parodia è, poi, spesso associata, non sempre a torto, ad altre due forme di intertesto umoristico, dalle quali, però, è bene distinguerla: il pastiche e la satira. Il primo è una forma di imitazione comica priva del distacco critico proprio della parodia: ricerca l’elemento umoristico nell’imitazione di un testo fine a se stessa, senza operare una decostruzione dei suoi canoni e linguaggi. La satira, invece, pur presentando un forte elemento critico, che si accompagna all’imitazione, concentra i suoi sforzi su un argomento politico-sociale, mentre la parodia opera su un piano strettamente letterario e artistico.*

(segue...)

*da Alvise Barbaro, Frankenstein. Dall'horror alla parodia, Tesi di Laurea, Università degli Studi di Milano, 2004.

07 gennaio 2006

Il genere horror (IV): tematiche

Dopo aver iniziato il discorso sugli Esistenti (riferendoci sempre al saggio di Chatman), parliamo ora degli Eventi. Voglio subito ribadire il concetto della standardizzazione dell’intreccio del cinema di genere classico. Il genere horror solitamente rispetta queste linee generali: un protagonista negativo (spesso con particolarità paranormali) è ostacolato da una o più persone (di nobili principi) nei suoi piani criminali: Dracula è combattuto da Van Helsing e compagni per evitare che vampirizzi tutta Londra; il dottor Frankenstein insegue in capo al mondo la sua creatura per evitare che semini morte e distruzione; e in entrambi questi esempi è presente una storia d’amore sullo sfondo. Ma, pur nel generale rispetto di queste regole, questo particolare cinema presenta alcuni temi ricorrenti, che vale la pena evidenziare.

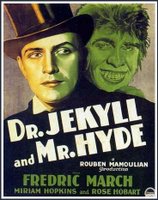

Importantissimo è il concetto di doppio, tanto caro già al cinema tedesco dell’era del muto (Lo studente di Praga), e poi ripreso dall’horror americano. Questo interesse fu riacceso nei cineasti (e non solo) ad inizio Novecento dagli studi di psicoanalisi di Sigmund Freud, il quale catalogava questo concetto nella sfera del “perturbante”. La tematica dello sdoppiamento è rintracciabile in tutta la storia dell’horror, fin dal romanzo gotico: se il caso emblematico è rappresentato da Lo strano caso del Dr. Jekill e Mr. Hyde, in Frankenstein si ritrova già, a livello embrionale, l’idea di scissione della personalità nella metà buona e in quella cattiva, riconducibile all’eterna scissione tra Bene e Male: Victor Frankenstein vede nella propria creatura tutta la malvagità del suo genio. Lo stesso concetto di immagine doppia lo ritroviamo anche in tutti i film sui vampiri, anche se ribaltato: in Dracula l’elemento perturbante è la mancanza del doppio; il vampiro non riflette la sua immagine nello specchio, è privo di quel doppio che tutti gli altri hanno, così da risultare diverso, perturbante appunto.

Più recentemente il tema del doppio è stato ripreso più volte dai registi nell’ambito del thriller e dell’horror: da Hitchcock (Psyco [Psycho], 1960) a De Palma (Le due sorelle [Sisters], 1973) a George Romero (La metà oscura [The dark half], 1990).

Affine in qualche modo a questa tematica, e sempre riconducibile agli studi di psicoanalisi condotti da Freud, è l’interesse che il cinema horror ha sempre mostrato nei confronti dell’ipnosi. Già all’inizio degli anni ’20 la nuova arte del cinematografo veniva paragonata all’ipnosi per il tipo di fruizione passiva a cui si sottoponeva lo spettatore; a sostegno di questa tesi nel 1921 Jean Epstein, critico e cineasta, scrive un articolo. Addirittura, alla fine degli anni ’50, il film Horrors of the Black Museum (1959) di Arthur Crabtree si avvale dell’ipnosi per suggestionare lo spettatore durante la visione del film: come ci spiega Ruggero Eugeni, all’inizio della proiezione del film, un dottore ipnotista appariva sullo schermo e, servendosi dell’ “ipnovista”, ipnotizzava gli spettatori, tentando di rendere più forte l’immedesimazione nella vicenda.

Ma è a livello contenutistico che il tema dell’ipnosi ha inciso maggiormente sul cinema horror. Gli studi di Bellour sottolineano la centralità che hanno avuto in questo senso tre film di Friz Lang: Il dottor Mabuse, Il testamento del dottor Mabuse (Das testament des Dr. Mabuse, 1933) e Il diabolico dottor Mabuse (Die 1000 augen des Dr. Mabuse, 1960), che hanno manifestato, nell’arco di più di quarant’anni, la presenza stabile all’interno del cinema dell’ipnosi come elemento perturbante. Nel corso degli anni diversi film dell’orrore sono ricorsi a questa tematica presa dal cinema tedesco: da Dracula a La mummia, molti personaggi dei classici dell’horror si avvalgono dell’ipnosi; lo stesso mostro di Frankenstein è, almeno all’inizio, un essere privo di volontà che risponde ai comandi di chi lo ha messo sotto il suo controllo, esattamente come accade ad una persona sotto ipnosi. Ma si può risalire fino al 1919 per vedere introdotto nel cinema il tema del controllo della mente: ne Il gabinetto del dottor Caligari di Wiene, Cesare commette degli omicidi sotto l’influsso di Caligari; in questo caso si tratta di un sonnambulo, ma il concetto non cambia: la persona ipnotizzata cade in uno stato di trance, un sonno profondo, prima di obbedire agli ordini dell’ipnotizzatore; cioè, il sonnambulo come l’ipnotizzato, prima di cadere sotto il controllo di un’altra persona, devono uscire dal loro stato di coscienza e divenire altro da sé (alter-ego), un doppio della loro persona soggetto ad un volere estraneo, come anche accade alla piccola Regan, posseduta nel film L’esorcista.

Ed eccoci tornati al concetto di doppio, che, con questa particolare valenza di figura altra da sé priva di mente autonoma, si esplicita palesemente nella figura del replicante (Metropolis [id.] di Fritz Lang, 1926; Blade Runner [id.] di Ridley Scott, 1982) nel filone fanta-horror, o, nell’horror più tradizionale, nello zombi (da White zombie [id.] di Victor Halperin del 1932, a La notte dei morti viventi di Romero e i suoi numerosi sequels), figura ormai divenuta archetipica del genere. E non è forse giusto dire che entrambe queste figure trovano un loro antenato nel Frankenstein di Mary Shelley? La creatura, come un replicante, viene assemblata con diversi pezzi da uno scienziato; e allo stesso tempo è un morto che ritorna alla vita, come uno zombie. Sia zombi che replicanti sottolineano anche l’importanza di un ulteriore tema ricorrente nel genere horror: la Morte. Sembra scontato dirlo, ma la Morte costituisce un elemento di grande importanza a cui il genere horror non può rinunciare: il fascino della Morte, come dice Edmund Burke, nel suo trattato sul Sublime; quindi, oltre che essere la nostra più grande paura, è anche un’allettante attrattiva per il pubblico del film horror; d’altronde bisogna riconoscere che i più famosi protagonisti di horror, da Dracula a Frankenstein, dalla mummia al moderno Freddy Krueger, sono morti tornati in vita; e che, molto spesso, le ambientazioni dei film dell’orrore ci ripropongono il tema della morte in continuazione: da Poltergeist (id., Tobe Hooper, 1982), che riprende l’ambientazione (già usata da Kubrick in Shining) del cimitero indiano sul quale si è costruito, a Cimitero vivente (Pet Semetary, Mary Lambert, 1989).

Vorrei soffermarmi brevemente su un’ultima tematica, ricollegandomi al concetto di controllo della mente. Spesso nel genere horror si tende a sottovalutare e a relegare ad un ruolo subordinato la figura ormai istituzionalizzata e irrinunciabile del “mad doctor”; lo scienziato pazzo trova un importante ruolo di manipolatore all’interno di questi film ed ha un illustre antenato cinematografico nel dottor Caligari, ma anche nel Rothwang di Metropolis e nel Moreau di Island of lost souls (Erle C. Kenton, 1933), e continua ad essere protagonista di horror fino ad arrivare al Seth Brundle di La Mosca (The fly, David Cronenberg, 1986). Ma questo sinistro personaggio era già presente nel romanzo ottocentesco, con un ruolo del tutto rilevante: è il Dr. Jekill, che sfrutta le sue conoscenze scientifiche per liberare la parte più malvagia e bestiale di sé, ma è anche Victor Frankenstein, che sfida la Natura con la presunzione di poter sconfiggere la Morte, anche se le numerose versioni cinematografiche hanno contribuito a darne un profilo molto più positivo di quello che voleva darne la Shelley nel suo romanzo. *

*tratto da Alvise Barbaro, Frankenstein: dall'horror alla parodia, Tesi di Laurea, Università degli Studi, Milano, 2004.

Iscriviti a:

Post (Atom)